试管婴儿40周年,我们走向何方?

1978年7月25日,世界第壹例试管婴儿(IVF)婴儿Louise Joy Brown诞生于伦敦奥德海姆中心医院,迄今为止,已经过去了整整40年了。这项技术从诞生之前,就一直遭受猜疑、批评、以及伦理压力,然而却通过几代人的共同努力,顽强地一路走来。

质疑声从未停歇,但这一路的荆棘与沟壑,却未能阻止IVF这一看似简单的技术终于发展成为攻克不孕不育症的王者之师。同时,得益于IVF在生物医学领域的创始作用,干细胞技术、再生医学、克隆和转基因技术、植入前遗传学筛查/诊断、以及基因编辑技术等,能够共同大步前进。

人到三十而立,2010年,就在IVF已过30个年头,试管婴儿之父Robert G. Edwards逐渐淡出人们视线时,这一技术终于得到了诺贝尔生理学奖加持。现在,又一个十年过去,所谓「四十而不惑」,IVF的应用与发展理应有了明确的定位及前行的方向。但在这有着缤纷技术、纠缠利益、互争雄长、牛骥同皂的时代,想要真的说清楚,还挺难的呢。

成功率,已经登顶?根据欧洲人类生殖与胚胎学会(ESHRE)在欧洲和美国疾病控制与预防中心(CDC)发布的年度数据,很少有顶极诊所报告其临床妊娠率超过40%。根据我国2013-2016年的年度数据,全国平均临床妊娠率浮动在50%,活产率则维持在40%左右。看起来,近几年来,成功率的峰值已经没有太大的提高。

IVF曾有一段飞速发展的时期,理论基础、检测设备、治疗药物、实验器皿、培养试剂等都有着爆发式的创新及应用,直接推动着IVF的成功率从20%上升到了现在的水平。近些年来,这种增速明显减缓,理论、基础研究上或许有部分闪光点,但设备、药物、培养器材试剂等鲜有大的改进。是否存在「后发劣势」,是否已经触碰到了技术进步的天花板?在抛开这些看似“无足轻重”的客观条件后,单凭对疾病的理论基础研究,是否能继续撑起提升成功率的大旗?亦或者能够开探出生殖基础理论的新大陆,带来设备、药物、培养器材试剂、临床技术再次迅猛发展的新拐点?

差异化,如何填补?另一方面来看,不同诊所间IVF成功率的差异非常巨大。即使是作为IVF鼻祖的欧美澳,有着相对更正规严谨的的指南、常规操作流程,仍免不了存在很多成功率不高的治疗中心。根据ESHRE与欧美CDC的数据,大部分诊所的临床妊娠率不足40%,甚至一些还达不到10%。根据澳大利亚和新西兰辅助生殖数据库(ANZARD)的数据,为得到同样一个活产婴儿,患者在低质量诊所所花费的费用为高质量诊所的3倍,或者平均需要7次IVF周期。

我国的数据向来是报喜不报忧,不好的数据很难获得,好的成功率倒是经常见到。临床妊娠率,60%只是起步,一些知名中心的成功率,甚至常年维持在70%。由于全国平均水平仅有50%,可以推断,更多的更小规模的中心成功率维持在非常低的水平。

某生殖中心发布的IVF动态临床妊娠率

成功率高的诊所,一定是有更熟练的医务人员、更优质的治疗经验、更合理的管理体系,这些不只是理论上的空谈,而是已经扎扎实实应用后的结果。可既然是已经成熟的东西,为什么不能全面推广到所以的治疗中心呢?

如果说经济上,有东西部差异,有平原山区差异,发展不平衡可以理解。而辅助生殖技术,国家批建的中心,基本位于省会城市或经济基础较好的成熟,医院也一般是二甲以上医院,硬件上应该是不会有太多问题的。那么,与“高成功率中心”比起来,所缺失的,是什么呢?

是不平等竞争?是制度?是理念?是人心吗?

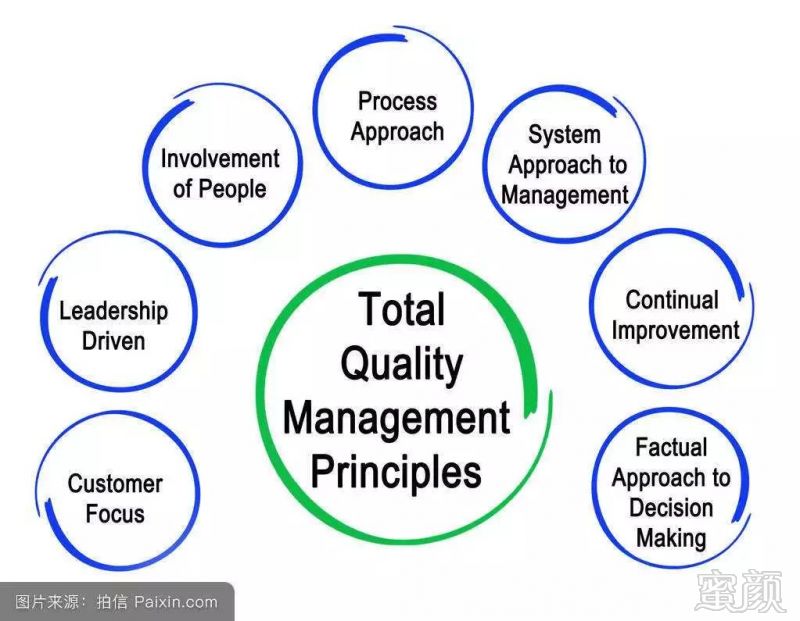

审视多个高质量的IVF诊所,其维持高水平的一个重要原因通过质量控制和质量保证作为全面质量管理(TQM)。有了严格、精细、可量化的TQM,才能为提高治疗成功率铺平道路。遗憾地是,许多中心忽视了TQM的重要作用,现有的约束仅为每两年一次的质量复核,以及与领导部门的友好程度。

过度地让科研地位高过临床,可以提高诊所、医院乃至高校的社会地位,但并不能提高临床水平和治疗效率;单纯以IVF周期规模来进行绩效评估,打击了从业人员的专业追求,也可能直接对患者利益带来损害;形式化的专业人员培训、松散的质量控制,不利于中心的可持续发展。这些矛盾是否能够得到调和,关系到今后10年全国中心水平差异化的走势。是缩小,还是扩大,是自生自灭,还是共同繁荣,可能会取决于某位高层智者的睿思,也可能来源于广大从业人员自身对于倒逼上层进行改革的努力。

轻IVF,治未病根据预测,全世界范围内,每年有来自160万个辅助生育技术周期的40多万名婴儿出生。由于社会文化、生活方式的变化,特别是在婚育时间的逐渐推迟——40岁左右才开始初次备孕逐渐成为常态——全世界对辅助生殖技术的需求以及随后的不育治疗费用的需求正在增加。根据CDC的报告,2012年美国生育服务的总市场成本高达35亿美元,相对于24年前,比1988年公布的数据增长了4倍以上之后,仍然继续增长,远远超过了人们当初的想象。

IVF,虽然是提供给既已患病者的一种医疗服务,但不能说我们作为IVF提供者,就希望患病的人越来越多。身为医者,最终目标不应只局限于治好这一疾病,而应该是,根本不要有这种疾病产生。

对早婚早育的文化传播,对生殖医学的科普宣传,对妇女健康、男性保健、孕前检查等的大力推广,是我们的第1条战线。针对前来诊所咨询的育龄期夫妇,给出各方的利弊评估、专业性的建议,而不是简单粗暴的激进决断,使我们的第2条防线。在经过了这2条防线以后,终于还是需要进行IVF治疗的,这才是我们IVF从业人员开始对疾病继续最终决战的时刻。

国内的IVF价格,多者大约10万元1个周期,蕞少的也难做到2万元以下。按照2016年全国20万周期的规模,以每周期3万元计算,则是60亿元的总体规模。很多人想的是怎样扩大这个规模,到2020年,将总周期扩大到××例,总规模扩大到××亿元。

为什么我们不能反过来想,将60亿元的治病消费——而且还是非医保、纯自费——抽出哪怕十分之一来,用以消灭不孕不育症的源头,用以蕞大可能地降低不孕不育症的发病率,每年6亿元,应该是足够了吧?

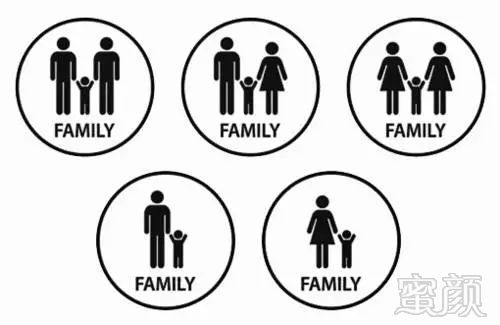

生育机会,多数人还是所有人?IVF的发展为越来越多的不孕不育夫妇带来了福音,但仍没能全面覆盖到所有渴望生育的人群。一部分是由于现有不完美的技术,失败一次、多次,蕞终因为社会、经济、信心等多种原因而没能坚持到成功获得活产胎儿的;另一部分则是一些“边缘人群”,有生育需求,但这种需求在当地(或者全球范围)是不被认可、或有违法规的。除非通过不正规的非法诊所,否则在现今、在其所在地,不能合法地接受IVF治疗,因此几乎没有怀孕的机会。

先天性子宫缺如、严重畸形、以及内膜功能层严重损伤的患者,失去了胚胎赖以种植、发育的土地,不得已只能借助异体子宫来妊娠,也即常称的「代孕」。单身/离异女性为了防止随着年龄增长带来的卵巢功能不可逆转的下降,需要提前「冻卵」以备今后婚后备孕需求,也即生育力保存。LGBT人群从正常生殖角度难以得到后代,但仍有大量的LGBT渴望成为称职的父母。非常高龄,卵巢功能衰竭的女性,几乎丧失生成自身卵子的能力,只能寄希望于「供卵」来做蕞后一搏。

然而这些在大多数地区都是没有通过伦理批准、没有相关法律支持的。在很多中心,这样的人群就诊时,甚至会被直接逐出门诊。布丁想说的是,虽然每个医生的观点各异,即使有些方法被法律明确禁止,但医学也是客观的、专业的。虽然我们不能提供这样的IVF治疗服务,但至少我们可以向这一类人群,提供专业的病情分析、为什么现阶段不能提供服务的讲解、未来的生育规划等等,——毕竟,「生育」也是每个人都享有的神圣的权利——甚至可以从法律方面说起,介绍各个国家和地区对于这些特殊生育需求的不同政策。这样,总是好过对本已边缘化的人群冷眼相向吧?

试想,本已是难以有生育希望,再被大中心的医务人员一顿谴责,绝望、悲愤之情难以言表,不说对社会有多大风险,单说一走出医院大门,看到大马路上张贴的「国际代孕」、「包生男女」等不法广告,后面会否做出我们作为医者事与愿违的举动呢?

上世纪70年代,IVF诞生前后,几乎没有人认为它是符合伦理、遵守法规的。而现在,上述特殊人群的境地,不就恰恰与40年前的IVF类似吗?再过10年,或者再过40年,这些“边缘人群”的述求是仍然被压制,还是终会冲破桎梏,与伦理、法规达到和谐统一呢?

THE END

回顾这40年,辅助生殖走来的道路让人唏嘘,令人惊叹。未来是光明的,正是由于我们对全世界生殖医学从业人员的严谨努力充满信心。且行且吟,保持活力,保持怀疑,保持梦想,40岁的IVF,正值芳华。

看完了这篇文章后,小编还有几个问题想问问大家,大家有没有想过:做试管婴儿过程疼不疼?试管婴儿的成功率高么?做试管婴儿的价格是多少呢?大家可以点击“在线咨询”,得到答案呦!